O universo inteiro em uma imagem

Nos últimos anos, notei

como a simples ideia de medir o que nos rodeia em escalas astronômicas gera

mais confusão do que clareza. A cada novo dado capturado por instrumentos como

radiotelescópios ou sondas espaciais, os números ficam cada vez mais impressionantes,

e muitas pessoas acabam acreditando que visualizar o Universo como um todo é

algo praticamente impossível.

Acontece que, quando representamos do Sol até as regiões mais remotas que conseguimos detectar, precisamos recorrer a técnicas que simplifiquem essa grandeza colossal. A solução encontrada, que considero genial, é a aplicação de uma escala logarítmica, onde cada passo para fora aumenta a distância de forma exponencial, em vez de meramente duplicar ou triplicar o valor anterior. Curiosamente, essa abordagem nos permite “colocar” planetas, estrelas e galáxias distantes dentro de uma única ilustração sem que tudo saia do papel ou da tela.

Por que nossa visão de

distância é tão limitada?

Desde criança, costumamos pensar

em termos de metros e quilômetros, o que faz bastante sentido para o dia a dia.

Porém, quando entramos no território interplanetário, apenas essa noção não dá

conta do recado. Por exemplo, o Cinturão de Kuiper, que fica além de Netuno, se

estende por bilhões de quilômetros recheados de fragmentos gelados. Mesmo que

pareça um espaço “próximo” aos planetas, na prática isso representa distâncias

que excedem o nosso entendimento habitual.

Como editor de jornalismo

científico, já presenciei diversas reações ao mostrar que Alfa Centauri, a

estrela mais próxima além do nosso Sol, está a cerca de 40 trilhões de

quilômetros. Alguns ficam boquiabertos, enquanto outros soltam risadas nervosas

por acharem esses números irreais. Não é questão de ser real ou não, mas sim de

reconhecermos que a linguagem comum não foi pensada para tamanha imensidão.

Para complicar ainda mais, quando

avaliamos a Via Lactea como um todo, a situação fica mais chocante. Nosso disco

galáctico pode ter até 946 quatrilhões de quilômetros de diâmetro, o que faria

qualquer painel de carro acusar pane no velocímetro. É nesse momento que

percebemos que falar sobre grandes distâncias usando “quilômetros” faz soar até

mesmo cômico.

Acrescento um dado que poucos se

dão conta : mesmo com essas escalas enormes, à maior parte do espaço é puro

vácuo, com pequenos grãos de matéria aqui ou ali (estrelas, planetas e outras

formações). De certo modo, é como se o Universo fosse um deserto gigantesco

onde os poucos oásis são mundos e sistemas espalhados.

Entretanto a maioria das pessoas,

não imagina o quanto o espaço entre um planeta e outro supera de longe qualquer

distância terrestre. Isso fica claro no momento em que tentamos desenhar nosso

Sistema Solar inteiro em proporção linear: a Terra mal se destacaria, e Júpiter

surgiria quase microscópico, enquanto o vazio dominaria todo o resto do

diagrama.

Nesse cenário surge a escala

logartmica para salvar o dia. Em vez de avançar mil quilômetros, depois mais

mil, o passo seguinte multiplica a distância por um fator, o que possibilita

acomodar lugares distantes sem perder completamente a noção de onde cada um se

encontra. Mesmo assim, ainda é preciso exagerar o tamanho de planetas e

estrelas para que consigamos enxergá-los, senão seriam meros pontos perdidos no

papel.

Descobrir o equilíbrio entre

manter a essência dos dados científicos e criar uma imagem didática não é

simples. Contudo, o resultado costuma encantar estudantes, leigos e até mesmo

pesquisadores, pois ilustra simultaneamente as proximidades do Sol e as fronteiras

do Universo mapeadas pela radiação cósmica de fundo.

Escala logarítmica: do Sol

à radiação cósmica

Essa ferramenta conceitual

percorre o Sistema Solar, atinge a Via Láctea e ainda “dá um pulinho” nas

galáxias vizinhas. Em cada faixa, a distância não se soma, mas se multiplica —

o que ajuda a encaixar desde o Cinturão de Kuiper até a galáxia Andrômeda em um

mesmo panorama. Em minha experiência, o grande trunfo está na possibilidade de

exibir o todo sem que um único parâmetro “monopolize” a figura.

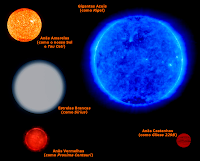

Objetos como Júpiter e Saturno,

que dominam nossa vizinhança, aparecem com suas cores e anéis acentuados,

enquanto estrelas de outras regiões da Via Láctea surgem igualmente destacadas

no desenho. Esse truque visual também funciona para mostrar estruturas ainda

maiores, como os aglomerados de galáxias e a teia cósmica, onde as galáxias

formam arranjos filamentares que lembram nós interligados.

A radiação cósmica de fundo,

detectada por satélites como o COBE e o WMAP, representa um marco temporal e

espacial: estamos falando de uma emissão de cerca de 13,8 bilhões de anos

atrás, resultado direto do estado jovem do Universo. Evidentemente, não se

trata de “ver” esse fenômeno da mesma forma que enxergamos Júpiter, mas as

medições mostram esse eco primitivo disperso de forma homogênea pelos confins

do Cosmos.

Quem diria que com criatividade

poderíamos colocar num único diagrama desde a nossa pequenina Terra até eventos

de uma época em que o Universo era praticamente um caldo fervente de

partículas? É aí que entra a graça: mesmo com uma representação adaptada, ela

ainda dá conta de nos situar nessa jornada colossal.

Muitos artistas e divulgadores

usam imagens estilizadas para representar fenomeno como a separação entre

galáxias e a expansão espacial em si. A ideia é aumentar o que é visível

(planetas, estrelas) sem esconder o fato de que, no universo real, a maior parte

é vazio e escuridão. Se tentássemos desenhar de forma totalmente fidedigna aos

números, nenhum dos astros seria perceptível.

Há quem critique essa “distorção”

de tamanhos, mas considero que sem esse recurso perderíamos a oportunidade de

encantar o público com a variedade de formatos e cores presentes em galáxias

espirais, em planetas cheios de anéis ou em nebulosas multicoloridas. A

analogia que gosto de fazer é: ilustrar o Universo sem esse zoom seria como

tentar mostrar os detalhes de um inseto no campo com uma lente normal — não

enxergaríamos quase nada.

Em todo caso, a proposta não é

substituir medições exatas, mas complementar a compreensão com algo que seja,

ao mesmo tempo, correto do ponto de vista astronômico e instigante aos nossos

olhos. Aprendi que a arte e a ciência, quando andam juntas, alcançam mais

pessoas do que cada uma sozinha.

Universo observável e

curiosidades que surpreendem

Embora muitas pessoas já tenham

ouvido falar de galáxias como Andrômeda ou NGC 1300, poucas de fato se dão

conta de que essas formações não passam de pequenas partes de grandes

aglomerados, os quais, por sua vez, se conectam a outros ainda mais extensos.

Esse gigantesco mosaico cósmico nos convida a refletir sobre quão periférico —

e, ao mesmo tempo, especial — é nosso canto do espaço.

Volto à questão de Alfa Centauri:

essa estrela tão “próxima” abre o imaginário de futuros saltos interestelares.

Ainda estamos engatinhando em termos de viagens espaciais tripuladas, mas não

deixo de achar divertido pensar em como reagiríamos se alguém já tivesse nos

visitado sem a gente perceber, talvez com alguma tecnologia avançada.

Em paralelo, o Sistema Solar

permanece recheado de zonas não totalmente exploradas, como o próprio Cinturão

de Kuiper e a Nuvem de Oort. Se algum dia mandarmos sondas até lá, poderemos

descobrir mundos gelados e intrigantes, o que renderia manchetes tão marcantes

quanto as que vimos com a chegada da New Horizons a Plutão.

No contato que tenho com

leitores, vejo que muitos se surpreendem ao saber que, para além das galáxias,

existe toda uma teia, como se fossem fios que conectam aglomerados. Esse

arranjo indica que a matéria escura tem um papel de sustentação desse “esqueleto”

universal, algo que me parece digno de um roteiro de ficção científica.

Hypescience.com

Comentários

Postar um comentário

Se você achou interessante essa postagem deixe seu comentario!